摘要:我省深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,切实履行好生态文明建设和生态环境保护的政治责任,始终把筑牢国家西部生态安全屏障作为重大政治任务和底线任务,推动全省生态环境发生显著变化。绿水青山就是金山银山理念深入人心,绿色发展支撑不断强化,祁连山生态环境保护实现常态长效监管,黄河之滨越发壮美,国家西部生态安全屏障更加牢固。

玛曲县阿万仓湿地,河流纵横水草丰美。(记者田蹊)

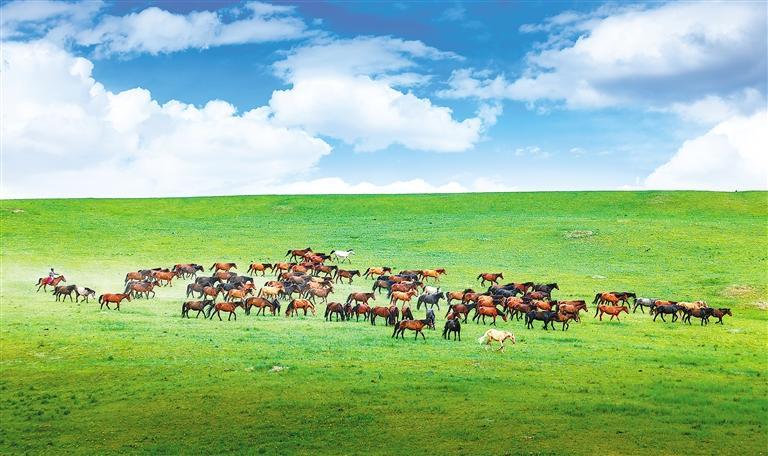

山丹马场。(山丹县委宣传部供图)

初秋,祁连山巍峨雄伟,松柏苍翠;黄河甘南段,绿水逶迤,滋润广袤草原;陇原山乡,梯田如画;都市城镇,推窗见绿,百姓尽享自然美景。

2024年9月,习近平总书记在甘肃视察时强调,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,筑牢国家西部生态安全屏障。

我省深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,切实履行好生态文明建设和生态环境保护的政治责任,始终把筑牢国家西部生态安全屏障作为重大政治任务和底线任务,推动全省生态环境发生显著变化。绿水青山就是金山银山理念深入人心,绿色发展支撑不断强化,祁连山生态环境保护实现常态长效监管,黄河之滨越发壮美,国家西部生态安全屏障更加牢固。

蓝天碧水新画卷

秋日兰州,清晨的阳光穿透云层,洒在黄河中山桥桥面上。桥下,黄河水自西向东奔涌而过。省内外游客在这里静静感受着黄河之滨的美景。

“这里,一边是老城烟火,一边是大河奔流。”几名外地游客靠在栏杆上,对着河面比划着说:“太酷了,黄河水卷着浪花从桥下流过,快艇劈波斩浪、筏子轻盈漂流,还有岸边的青山和天上的白云,随手一拍都是大片!”

天蓝水净,地绿山青。游客的赞叹,是对我省污染防治攻坚的生动注脚。

打好污染防治攻坚战,“兰州蓝”的蜕变尤为亮眼。

2024年,兰州市空气质量呈现整体同比改善态势,优良天数达到301天、同比增加19天,是2013年国家新标评价空气质量以来第三次突破300天大关。

2025年上半年,兰州市优良天数145天,同比增加9天,优良率80.1%,同比上升5.4个百分点,“兰州蓝”治理水平显著提升。

全省的整体空气质量也持续向好。

2024年全省PM2.5浓度为25.7微克/立方米,比全国平均浓度低3.6微克/立方米,位列西北第二、全国第十。

2025年上半年,全省空气质量综合指数同比改善6.1%,优良天数比率达84%,PM2.5浓度同比下降4.5%。

我省坚持精准治污、科学治污、依法治污,聚焦重污染天气防控、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三大战役,持续发力,推进工业、燃煤、扬尘、机动车四类污染源治理。

我省扎实推进净土保卫战,深入打好农业农村污染治理攻坚战,全省土壤和地下水环境质量总体保持稳定,农村生态环境质量持续改善。

2024年底,全省受污染耕地安全利用率稳定达到96.15%,重点建设用地安全利用得到有效保障,土壤污染风险安全可控,地下水环境质量稳中向好,化肥、农药使用量持续减少。

截至今年上半年,全省“十四五”期间共新增完成环境整治行政村1308个,农村生活污水治理(管控)率达33.73%,农村生活污水处理设施正常运行率稳定达到80%以上,全省农村环境基础设施建设稳步推进,农村生态环境质量持续改善。

我省实施“绿满陇原”行动,大力开展美丽乡村建设、美丽城市建设、绿色廊道建设、农田林网建设和沙荒地绿化,奋力绘就美丽甘肃新画卷,让群众的蓝天获得感、碧水幸福感不断增强。

祁连青山焕新颜

今年5月,甘肃祁连山国家级自然保护区首次发现定居的国家一级重点保护野生动物黑颈鹤。黑颈鹤的定居,是祁连山国家级自然保护区秉持科学保护理念,持续推进生态修复、栖息地保护等工作的有力见证。

近年来,我省采取一系列有力举措,持续加强祁连山生态环境保护和治理修复。

在执法监督层面,我省贯通“一查到底”,将祁连山生态保护纳入生态环境保护督察重点,结合林长制、河湖长制,开展省级生态环境保护督察和日常生态保护监督执法“回头看”,定期检查问题整改及成效巩固情况。

环境行政执法与刑事司法衔接加速推进,相关部门在祁连山地区启动涉嫌环境违法犯罪调查,形成各司其职、相互衔接、协调配合、联动互动的环境保护执法新机制。

“天上看、空中查、地面核”。在监测评估方面,我省统筹“一网覆盖”,立足祁连山地域特点和生态保护新形势,按“点面结合、整体评估、测管协同、源头预警”的工作思路,高标准、高水平建设涵盖气、水、土、声、生态、辐射等生态环境全要素,涉及山、水、林、田、湖、草、沙、冰等生态系统全类型的监测网络,借助卫星遥感、无人机、手机终端等科技力量,构建“天空地”一体化监测体系,推动生态环保监管能力现代化。

跨区域协同执法不断深化。甘肃、青海两省签署跨区域生态环境保护联合执法工作协议,建立长效机制,共同开展祁连山区域监督执法。

我省深化拓展祁连山国家公园体制试点成果,祁连山国家公园甘肃片区内75.36万公顷林地森林蓄积量持续增加,75.27万公顷草原生态稳定性不断增强,5.21万公顷水域面积更趋稳定,作为祁连山保护区旗舰物种的雪豹增加到350至500只,野生动物数量较2014年增加15%至20%。

2024年,生态环境部卫星环境应用中心开展祁连山典型生态保护修复区域生态状况调查评估显示:祁连山典型生态保护修复区域生态系统质量逐渐提升,生态系统服务功能稳中有升,工程措施区生态保护修复成效日趋显著,局部地区植被覆盖度明显提升,显著区域植被覆盖度提升达到20个百分点。

当好坚定忠诚的“祁连卫士”。我省通过持续努力,祁连山保护区常态长效监管机制更趋完善、监测评估体系不断健全、绿色转型发展稳步推进、全社会生态保护意识明显提升,生态环境持续向好的局面已经形成。

“三北”攻坚新答卷

在河西走廊东北部的民勤县,巴丹吉林沙漠与腾格里沙漠的裹挟之势曾让这片土地饱受风沙之苦。

今年5月,历经多年接续奋斗,一条总长逾380公里、总面积210万亩的环绿洲林带完成锁边闭环,标志着民勤成功构筑起捍卫绿洲生态安全的立体防护体系,取得河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战标志性成果。

西连库姆塔格沙漠、东接巴丹吉林沙漠的酒泉市,既是“三北”六期工程攻坚战的核心区,也是河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的主战场。

“十四五”以来,酒泉市通过实施金塔县环城防护林、敦煌市库姆塔格沙漠东线防沙治沙等重大工程,累计完成营造林135.05万亩,修复治理退化草原511.26万亩,治理沙化土地379.53万亩。如今,全市1200万亩林地、7893万亩草原、720万亩湿地构成绿色矩阵,荒漠化与沙化土地面积分别减少127万亩、93万亩,连续20余年保持“双缩减”,在重点治理区实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性逆转。

科学监测是治沙成效的“晴雨表”。2024年,古浪县防沙治沙成效评估显示:当地沙化土地综合植被盖度为36.96%,较2019年增加5.36%,较2014年增加7.2%。全县239万亩沙化土地完成初步治理,为打好打赢河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战树立了榜样和信心。

项目支撑为工程注入强劲动能。2025年,国家已下达我省58个“三北”工程项目,涉及中央资金40.05亿元;2024年,全省共投入防沙治沙各项资金9.38亿元,完成沙化土地综合治理任务317.68万亩,占国家下达防沙治沙目标任务的189.1%,其中治沙造林种草、退化林修复、光伏治沙等多类项目协同推进,构建起立体治理网络。

河湖长制、林长制的全面推行,成为生态保护的“制度引擎”。我省建立健全五级林长体系,目前有6.32万名林长、6.63万名生态护林员扎根一线,1.82万块林长公示牌明确责任边界,形成“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”的长效机制,推动山水林田湖草沙一体化保护落到实处。

生态改善催生“美丽经济”。古浪县八步沙林场,“六老汉”三代人40余年接力治沙,完成造林33.82万亩、封沙育林草46.4万亩,管护区植被覆盖率超70%,探索出“防沙治沙+生态产业+民生改善”的“两山”转化路径。2024年,古浪县地区生产总值达107.8亿元,走出生态与经济互促双赢的特色之路。

如今,我省正科学规划林草资源利用,打造河西走廊、陇中黄土高原、陇东黄土高原、南部秦巴山地等4个发展区及甘南高原试验区,大力发展木本油料与林下经济。今年,全省将向100亿元林下经济产值目标冲刺,让“林下生金”成为生态富民的生动实践,在“三北”工程建设上,持续书写陇原大地的绿色答卷。

大河安澜谱新篇

甘肃,作为黄河国家战略首倡之地,担负着黄河上游水源涵养、生态修复、水土保持和污染防治的重任。

黄河流经我省913公里,流域总面积14.59万平方公里,覆盖全省9个市州59个县市区、34%的国土面积。

黄河是甘南草原上最灵动的乐章。这条孕育了中华民族的母亲河,从青海省流入甘南玛曲县境内,在玛曲草原勾勒出“九曲之首”的美丽弧线。玛曲是黄河上游重要的水源补给区和生态功能区,素有“黄河蓄水池”之称。

总投资50亿元、为期三年的甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程于2021年启动以来,对矿山、森林、草原、湿地等实施系统修复,已完成生态修复面积16.25万公顷。2024年,甘南州草原综合植被盖度达97.1%,森林面积比2020年增加78.5万亩;近8年黄河出境流量较入境流量平均增加2.46倍。

白银市地处全国荒漠化监控和防治的前沿地带,黄河贯境258公里。作为国家“两屏三带”生态安全战略格局“北方防沙带”的延伸区域,白银市分区域打好锁边固沙阻击战、水土保持阵地战、黄河生态保卫战、涵养净水攻坚战“四场战役”。2023年以来累计完成营造林68.77万亩、草原修复治理50.99万亩,绿色生态屏障不断延伸加固。

在制度保障上,我省率先在全国出台《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展条例》,填补相关法规空白;颁布多项污染防治条例,形成覆盖主要环境要素的法规标准体系。

截至2025年上半年,我省在工业污染防治方面,完成沿黄34个工业园区污水集中处理设施建设,严控“四高”企业,完成27台火电机组超低排放改造,流域内累计核发排污许可证4074张;在生活污染防治方面,我省沿黄9市州建成62座生活污水处理厂,59座完成提标改造,城市生活污水集中收集率超74%,县城污水处理率达98.4%以上;全省黄河流域3365个行政村完成农村生活污水治理(管控);在“双碳”工作中,我省组织黄河流域79家企业开展碳排放报告与核查,完成15家发电企业碳配额相关工作,推动多地试点建设,助力流域绿色低碳转型。

同时,我省与黄河上下游4省份签订《跨界流域水污染联防联控框架协议》,建立健全跨界流域水污染联防联控机制,共同解决跨界流域水污染防治问题。

经过不懈努力,截至2024年底,黄河流域41个国控断面水质优良比例达97.56%,甘肃黄河干流出境断面水质连续9年保持Ⅱ类,14条地级城市建成区黑臭水体均达“长治久清”级别,县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%,黄河临夏段入选全国美丽河湖优秀案例,流域生态环境质量总体巩固改善。(记者徐俊勇)