摘要:八月,郁郁葱葱的祁连山间,奔涌的黑河水一路穿越崇山峻岭,在河西走廊造就了大片湿地和绿洲。在张掖市区北郊,张掖国家湿地公园芦苇摇曳,水鸟翩跹,市民游客驻足欣赏,置身于美丽的山水画卷之中。

位于肃南县境内的甘肃祁连山国家级自然保护区管理局寺大隆自然保护站向阳台资源管护站管护区域松柏青翠,山色如画。

甘州区依托良好生态环境发展有机蔬菜产业。

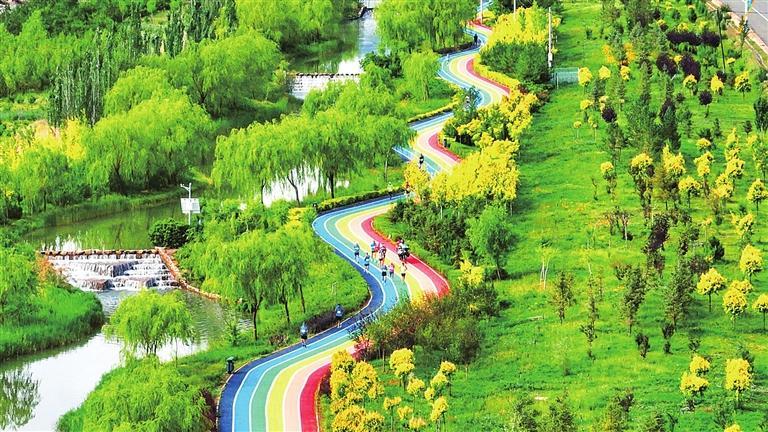

临泽县大力发展“生态+体育”文旅产业。(王将)

高台县防风阻沙林田网。

八月,郁郁葱葱的祁连山间,奔涌的黑河水一路穿越崇山峻岭,在河西走廊造就了大片湿地和绿洲。在张掖市区北郊,张掖国家湿地公园芦苇摇曳,水鸟翩跹,市民游客驻足欣赏,置身于美丽的山水画卷之中。

近年来,张掖市深入学习贯彻习近平生态文明思想,锚定生态文明建设“一总两分”目标,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,以祁连山、黑河、北部防风固沙带为核心,多向发力、协同推进,持续筑牢国家西部生态安全屏障,全市生态环境质量持续向好。

中国科学院评估报告显示,祁连山保护区明显改善区域较2017年增加37.5%,植被指数、植被覆盖度、植被生产力分别增长10.9%、7.8%、14.8%。在荒漠化防治领域,张掖投入57.06亿元实施山水林田湖草生态保护修复一期项目,综合治理沙化土地387.2万亩。国土绿化试点、祁连山北麓水源涵养等项目落地实施,累计完成营造林224.7万亩、退化草原修复992.9万亩、退耕还林4.17万亩,林木覆盖率达25%,草原植被综合盖度达50.98%;核算发布2022年张掖市及六县区生态系统生产总值(GEP)达到2331.28亿元,获批发布生态资产价值评估—GEP核算技术规范……

起笔生态 守护绿水青山“好颜值”

这里有神秘优雅的“雪山之王”雪豹、高原上的“白唇精灵”白唇鹿、深山“歌唱家”花彩雀莺、身披五彩蓑衣的“高山行者”血雉……这里就是祁连山,野生动物自在生活的天然“乐园”。

祁连山,这条横亘于甘青边界的起伏山脉,东西绵延800多公里,是我国西部重要的生态安全屏障,也是我国生物多样性保护优先区域,拥有丰富的野生动植物资源。据调查初步统计,甘肃祁连山国家级自然保护区共有野生脊椎动物29目80科360种,高等植物1311种,是西北地区重要的生物种质资源库。

“以前只有在后山偶尔看到几只马鹿、岩羊。如今岩羊、马鹿等野生动物数量不断增加,数百头的岩羊群也会经常看到。”肃南县康乐镇红石窝村村民兰卫强说。

为什么野生动物数量成倍增加,频频出现在人们视野?当然是越来越好的生态环境。

张掖市持续巩固祁连山生态保护成效,全面完成祁连山自然保护区张掖段179项生态环境问题整治任务:搬出并妥善安置保护区核心区全部农牧民和缓冲区三分之一农牧民,实施草原封禁保护1740万亩、占总面积的58%。建立跨区域生态保护联席会议和多部门联动执法机制,推动设立祁连山林区法院、林区检察院,制定生态环境损害赔偿机制、林长制责任追究办法,构建起“各负其责、各司其职、齐抓共管”的生态环境法治体系。建成“一库一图十二网九平台”智慧张掖生态环境监测网络和长效保护机制,使祁连山森林覆盖率、草原植被覆盖度显著提升,获评“全国智慧环保创新案例”。

初秋的一场大雨后,位于祁连山北麓的山丹马场清新、静谧,牧草愈发青翠,牧马人正忙着放马,清脆的鞭声和此起彼伏的马嘶声交织在一起,形成了一幅生动的放牧画面。

“绿色跃迁”在这里留下了最真实而鲜活的注脚。“今年雨水很好,草长得茂盛,马匹身体健硕,鬃毛也亮,很多游客选择骑马感受草原风情。”山丹马场农业生产管理部经理胡玉坤说,牧马人不再是传统牧马人,更是生态管护员,每个人心里都装着“生态账”。

山丹马场处在祁连山生态保护前沿,一代代牧马人就是祁连山自然生态系统的守护者,守好生态就是守好家园。近年来,山丹马场牢固树立绿水青山就是金山银山理念,投资2.45亿元实施生态项目建设34个,使辖区内水源涵养功能持续提升,草原综合植被盖度逐步提高,生物多样性得到保护。

山丹马场一场四队队长刘国年说:“通过这些年的一线巡护,我亲眼见证了生态的持续改善——野生动物多了,牧草和灌木丛也更加茂盛。”

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

为了让天更蓝、地更绿、水更清,近年来,张掖市制定出台《张掖黑河湿地保护区总体规划(2022—2031)》和《张掖黑河国际重要湿地修复方案》,已通过国家林草局评审。严格落实湿地面积总量管控制度,恢复湿地11.5万亩,封滩育草9000亩,疏浚水系20多条37.6公里,全市湿地保有量保持100%,入围全球第8批、全国第49块国际重要湿地名录,被生态环境部评为绿色低碳典型案例。争取实施总投资2.1亿元的祁连山国家公园体制试点项目7项,祁连山林草植被得到恢复性增长,水源涵养功能不断提升,生物多样性得到有效保护。

厚植底色 筑牢高质量发展绿色屏障

张掖地处巴丹吉林沙漠南缘,处在防沙治沙的重点区域。为了全面加强荒漠化综合防治,张掖市统筹实施山水林田湖草生态保护修复项目,累计完成投资57.06亿元;先后实施总投资165亿元的138万亩国家储备林等重大生态工程,五年投资27亿元、完成营造林221.8万亩,新增森林面积94.6万亩、总量达到520万亩,全市林木覆盖率达25%;五年来治理退化草地753.5万亩,综合治理荒漠化、沙化土地722.8万亩,全市草原综合植被盖度达50.98%,荒漠化和沙化土地面积分别较第四次荒漠化监测减少107.4万亩、51.2万亩。

沙丘上划线背草、挥锹压埋、营建沙障、栽植梭梭……今年4月,张掖市2025年春季义务植树暨“三北”工程河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战义务压沙活动在临泽县平川镇北部干旱荒漠沙化区展开,1000名干部职工共织“绿网”,不断增厚“绿色家底”。

“今年我们首次将麦草改换成50公分的稻草作为固沙压沙原料,并第一次应用机械进行作业,减少人工,提高效率,每天压沙面积100亩。”临泽县自然资源局项目办干部丁辉表示,以科技之力助推荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设,加快筑起抵御风沙、保持水土、护农促牧的多重绿色屏障。

在高台县黑泉镇西沙窝“三北”工程防沙治沙项目现场,拉运麦草和稻草的车辆穿梭于沙区,治沙人员忙着埋设沙障。高台县林草局副局长徐彩军说,“三北”工程的实施大大提升了区域生态环境质量,推进北方防沙带综合治理又上了一个新台阶。

节约用水是张掖干部群众的普遍共识。张掖市加强水资源集约节约高效利用,连续25年完成黑河分水国家战略任务,累计向下游下泄水量285.83亿立方米,下泄水量占来水总量的61.29%,下游东居延海实现连续20年不干涸;启动建设新时代全国节水型社会新标杆,推行水资源总量控制和预算管理,科学配置水资源;深化水权、水价、水管体制“三项改革”,建成省级节水型企业7家,打造各类节水载体109家,6个县区全部建成全国节水型社会建设达标县区,被水利部确定为全国10个水预算管理试点地区之一。

作为全国水预算管理试点地区,张掖市将20.41亿立方米的年度用水总量精准分解到县区、灌区、农户和工业企业,共发放水权证超23万本,水权证成为农户手中的“水存折”,并设立水权交易中心21个,开展水权交易2248宗5803.06万立方米,6县区全部完成地下水水价调整。

“以前浇水靠感觉,现在灌水看‘账本’。4月至9月灌溉期,每亩配水356立方米,超用要加价,节约能卖钱,种地就像过日子,得精打细算。”甘州区党寨镇种粮大户程志峰拿出水权证,上面清晰地记录着家中50亩地的年度用水指标。

张掖市坚持生态优先、绿色发展,其生态账本记录着这样的成绩:市区空气质量连续九年达到国家二级标准,地表水国家考核断面水环境质量状况连续六年排名全国前列,土壤环境安全可控,辐射环境质量保持良好;农业面源污染有效控制,化肥使用量增幅低于国家和省上控制指标,农药使用量“零增长”,土壤环境质量达到清洁等级;农村“三大革命”有效推进,乡镇垃圾无害化处理率达到100%,废旧农膜回收、秸秆饲料化、畜禽粪污无害化处理率均达到85%以上;大力开展国家卫生城市、省级美丽乡村和“清洁村庄”等创建行动,建成省级乡村建设示范村117个,成功创建省级“和美乡村”8个。

落墨发展 造就金山银山“好价值”

人不负青山,青山定不负人。如今,张掖市在纵深推进生态文明建设中,探索出一条“美丽经济”的发展路径。此刻,守护绿水青山也拥有了清晰的市场刻度。

近年来,张掖市积极探索生态产品价值实现路径,建立“资源核查—价值核算—开发交易—反哺产业、生态”的生态产品价值转化闭环机制,形成“一组一院三中心六机制”张掖模式;率先在全省发布生态产品价值核算成果,建成投运生态产品交易中心,实现35.1万亩林地和400万亩草地碳汇交易,成为西北首个林业和草原碳汇均交易成功的城市;挂牌首发祁连绿色产业发展基金,创新推出“GEP贷”等金融新产品和“碳普惠+募资造林”等投资新模式;“临泽县以沙治沙推动生态产品价值实现”入选自然资源部第五批“生态产品价值实现典型案例”,绿水青山“好颜值”加速转化为金山银山“高价值”。

“我们在全省率先完成35万亩造林碳汇、400万亩草原碳汇项目开发交易,实现净收益7450万元。”张掖市生态产品交易中心有关负责人介绍,近年来,张掖市加快建立“资源核查—价值核算—开发交易—反哺产业、生态”的生态产品价值转化闭环机制,努力破解生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”问题,拓宽“绿水青山”向“金山银山”转化通道。

依托绿水青山,高台县鼓励引导专业合作组织、造林大户发展绿色产业和生态经济,建成以葡萄、优质梨等为主的林果产业基地9.73万亩,年产林果5.3万吨,产值达2.1亿元;建成千亩以上特色林果示范基地3个,良种普及率超过92%,实现了生态效益与经济效益双赢。

近期,“河西走廊生态保护修复及生态产品价值实现高级研修班”在张掖市举办,吸引了近百名专家学者参加。一系列特色鲜明、内容丰富的研修活动,为深入探究“健全生态产品价值实现机制”的实践路径凝聚了合力。

“张掖的生态产品价值实现模式,给了我们很大启发!”大家纷纷表示。

改善生态环境,就是发展生产力。

在产业升级赛道上,张掖市严格落实“两高”项目管控,28个传统产业“三化”改造项目开工,完成投资10.8亿元,培育出1个国家级绿色园区、16户绿色工厂;124.2万千瓦/302.3万千瓦时储能项目集群加速成型,新能源装机占比达77.6%,“风光水火氢醇”多能互补体系初具规模,可再生能源占一次能源消费比重达31.18%;生态价值转化机制创新突破,完成2022年全市GEP核算,总值达2331.28亿元,“GEP质押+信用担保”等融资模式落地,580万元生态权益质押贷款激活“绿色资本”……

好生态成为张掖最硬核的发展底气,变成了增值的绿色资本。

多年来,张掖市各级各部门用生动实践打造生态样板,实现从“守绿护绿”到“添绿增金”的价值转变,在生态文明建设的时代答卷上落下有力的“点金”之笔,荣获国家生态文明建设示范市荣誉称号,临泽县获评“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,祁连山国家级自然保护区荣获2022年绿色亚太环保成就奖……

“我们将深入践行‘两山’理念,持续拓展生态产品价值实现多元转化路径,加快推动绿色转型高质量发展。”张掖市委主要负责人表示。(陈海)