摘要:这是一片山河秀美多彩多情的大地,它是中华民族的重要发源地、中华文明的重要发祥地,是民族交往交流交融最频繁最深入的地区之一、东西方文化交流互鉴的重要通道。

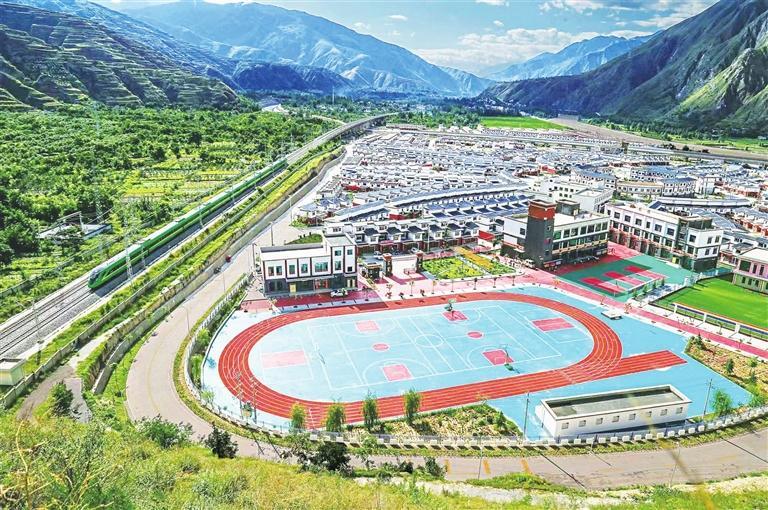

陇南市武都区坪垭藏族乡新貌。

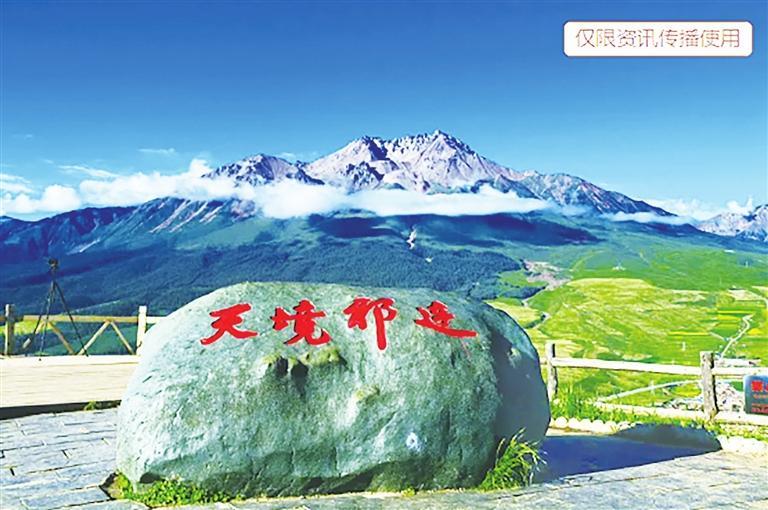

肃南县祁连景色。

铸牢中华民族共同体意识文物古籍图片展走进省博物馆。

山丹马场骏马奔腾。

东乡县高山乡布楞沟村新貌。

甘肃,简称陇,一头连着灿烂历史,一头连着“诗与远方”。

这是一片山河秀美多彩多情的大地,它是中华民族的重要发源地、中华文明的重要发祥地,是民族交往交流交融最频繁最深入的地区之一、东西方文化交流互鉴的重要通道。

近年来,全省干部群众以铸牢中华民族共同体意识为主线,有形有感有效做好各项工作,持续推动民族团结进步事业迈出新步伐、再上新台阶。

以文化人 齐心共筑精神家园

文化是民族的灵魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带,是民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现。

从敦煌莫高窟的千年壁画,到嘉峪关长城的壮阔史诗,从传承“千年华夏密码”的伏羲庙,到麦积山石窟造像迷人的“东方微笑”,陇原大地上丰富的文化遗存,蕴含着中华民族的精神,凝聚着各民族的智慧与情怀,已成为中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。

甘肃树牢“保护第一、传承优先”理念,深入挖掘文化遗产中蕴含的精神价值、文化价值,使之成为坚定文化自信、推动构筑中华民族共有精神家园的强大动力。

丝路重镇敦煌,多元文明在此交汇。经历千年风雨洗礼的敦煌莫高窟,依然华光璀璨。

立足于保护和传承,敦煌研究院推出了全球首个超时空参与式博物馆——“数字藏经洞”,利用游戏引擎和高清扫描技术,按照1:1比例复原了藏经洞,以沉浸式体验促进敦煌文化的全球数字化传播和跨文明对话。

据敦煌研究院院长苏伯民介绍,截至2024年,敦煌研究院数字化保护成果斐然,已完成300个洞窟数字化摄影采集、200个洞窟图像拼接、169个洞窟全景漫游节目制作。

数字化复制的形式,既保护了脆弱文物,又让观众可以沉浸式感受石窟之美,真正实现“窟内保护,窟外共享”的文明传承新范式。

以敦煌研究院“典范”“高地”建设为引领,甘肃对分布在河西走廊的石窟寺、长城、古城址、古建筑等代表性文化遗产,实施文化遗产线路价值解读、石窟艺术长廊建设、长城边塞廊道建设、古城古镇连片保护、红色文化传承弘扬、河西走廊博物馆集群建设“六大工程”,着力打造文化遗产保护传承利用甘肃样板。

历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。

甘肃省共有博物馆262家,平均9.38万人拥有1家,居全国前列。博物馆在促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的同时,不断推动文化遗产融入日常生活,促进文化遗产“活”起来、“火”起来。

步入甘肃省博物馆,武威《仪礼》简隶书秀美遒丽、墨迹如初,“铜奔马”充满灵动之感。而距它不远的“驿使图”画像砖上,一名无嘴驿使策马疾驰,成为中国古代邮驿保密制度的生动诠释……

“以前总觉得课本里的文物离我很远。通过这次在甘肃省博物馆参观,我感觉自己走进了丝路历史,深刻感受到中华文化的灿烂辉煌。”正宁县山河初级中学学生慕心语感慨道。

在天祝藏族自治县博物馆,天祝小学生变身文物“代言人”,传播甘肃历史文化;悬泉置遗址再现了2000多年前贯通中西方文明的交流历史,让游客重走丝绸之路;伏羲文化巡展引发各地观众的历史共鸣,文物修缮让伏羲庙重焕生机……

一场场穿越时空的对话,正为构筑中华民族共有精神家园书写新的篇章。

甘肃全力提升非物质文化遗产系统性保护水平,河西走廊沿线有国家级非遗代表性项目18项、省级非遗工坊23家、省级文化生态保护区4家,天祝格萨(斯)尔入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录。各民族优秀传统文化在非遗保护的框架下相互交流、相互欣赏、相互尊重,美美与共。

在全国首创实施铸牢中华民族共同体意识教育“石榴籽”教育工程,连续9年开展“百场万人”大宣讲活动;全省7366所大中小学把“铸牢中华民族共同体意识”作为思政教育必修课程;有序推进民族地区推广普及国家通用语言文字工作……甘肃不断创新形式、丰富载体,深化民族团结进步教育,着力构建干部教育、国民教育、社会教育常态化机制,促进各民族人心归聚、精神相依。

文脉弦歌不辍,文明生生不息。如今的陇原大地,中华优秀传统文化绽放出时代光彩,百姓精神文化生活更加丰富,中华文化影响力持续提升。

向美而行 全力守护绿水青山

甘肃地处黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大高原交会处,是黄河、长江的重要水源涵养区,也是腾格里、巴丹吉林、库姆塔格等沙漠汇合南侵的阻挡区,在全国生态大局中的功能作用举足轻重。

全省深入践行绿水青山就是金山银山理念,持续加大生态环境保护力度,生态环境综合治理不断取得新成效。

祁连山,这条横亘于甘青边界的“生命之脉”,是河西走廊的“母亲山”。

盛夏时节,走进山丹马场,放眼望去,水草丰茂,骏马奔腾。

“山丹马场坚持把祁连山生态环境保护作为首要职责,坚持‘生态保护第一’,建立生态环保领导机制,优化生态环保管理监督力量;实施异地安置和新产业向山下转移工程、生态项目。”中农发山丹马场有限责任公司党委书记、董事长张日明表示。

如今,当地天然草场生态修复取得显著成果,草原综合植被盖度从2017年的80.3%提高到目前的85.36%,可食牧草比例提高到96%,岩羊、马鹿、狍鹿、蒙古原羚等野生动物出入其间、繁衍生息,良好的生态环境成为最普惠的民生福祉。

“八步沙林场通水啦!”谈起这些年最大的变化,武威市古浪县八步沙林场场长、第二代治沙人郭万刚脸上满是自豪。

八步沙地处腾格里沙漠南缘。曾经,这里是一片风沙肆虐的荒漠。狂风卷起的沙尘遮天蔽日,严重影响周边地区的生态环境和人民生活。

八步沙“六老汉”三代人以坚韧不拔的毅力和愚公移山的精神,扎根荒漠,植树造林,用汗水和心血铸就一道坚固的绿色生态屏障,成为“山川润绿、河湖清碧、城乡宜居”的陇原新卷的亮丽一页。

为巩固八步沙的治沙成果,2024年3月,古浪县八步沙沙产业水源工程开工建设。如今,总容量50万立方米的蓄水池已开始蓄水。望着汩汩清水流入池中,郭万刚满是感慨。通水是他和父辈治沙人的夙愿,现在终于实现了。

海拔3600米的甘南州桑科草原上,一排排光伏板如蓝色羽翼般舒展。板下牛羊成群,草色青青,构成一幅“板上发电、板下牧歌”的生态奇景。

在发展中保护,在保护中发展。生态高颜值与产业高价值的统一,是甘南州高质量发展的优选路径。

“近几年,桑科草原生态环境逐渐好转,越来越多的游客前来旅游度假。牧民群众在家门口鼓起‘钱袋子’,生活越来越红火。”夏河县桑科镇日芒村党支部书记孟华尔迭说。

宅中有园,园中有屋,屋中有院,院中有树。走进天祝县抓喜秀龙镇炭窑沟村,农家庭院错落有致,通村道路宽敞整洁,文化广场设施齐全,欢声笑语此起彼伏,一幅和美乡村新画卷正徐徐展开。

“过去炭窑沟村牛羊乱跑,土路土墙土坯房。大家出门是‘晴天一身灰、雨天一身泥’。”谈起村里的过往,村民李秀兰深有感触地说。如今,保护生态环境已成为全体村民的共识。村里环境大变样,大家心情都舒畅了。

党的十八大以来,甘肃省先后出台实施《中共甘肃省委关于进一步加强生态文明建设的决定》《中共甘肃省委关于全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的决定》《甘肃省筑牢国家西部生态安全屏障行动方案》等,在陇原发展史上镌刻下绿色转型的里程碑。

祁连山生态保护“由乱到治、大见成效”;石羊河下游青土湖治理后水域面积不断扩大,成为候鸟的“水上乐园”;“三北”地区“绿进沙退”“人沙和谐”局面进一步巩固……如今的陇原大地,生态环境质量持续改善,国家西部生态安全屏障进一步筑牢,各族群众幸福感显著增强。

团结奋斗 守望相助加快发展

翻开史书,“陇中苦瘠甲于天下”的记载清晰可见。

党的十八大以来,甘肃全省上下齐心协力,决战决胜脱贫攻坚,同全国一道全面建成小康社会,迈向中国式现代化新征程。

走在陇原大地上,处处呈现新气象,各族人民共享改革发展成果,人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

在临夏回族自治州东乡族自治县布楞沟村的村史馆里,村民马麦志抚摸着新旧对比照片回忆道:“过去驮水要往返6小时山路,现在家家通了自来水。”投资2.95亿元的布楞沟山旱地供水工程,彻底解决了布楞沟村的“千年水困”。

中华民族是一个大家庭,一家人都要过上好日子。

不只布楞沟村,陇原大地,各族群众生活蒸蒸日上,喜上眉梢。

海拔2400多米的元古堆村,位于甘肃中部的定西市渭源县。村里13个社460多户人家散落在高高低低的山梁沟壑间。10年前,“喝黄泥汤、走羊肠路、住茅草房”是村民生活的真实写照。如今,元古堆村已跻身“绚丽甘肃·十大美丽乡村”之列。

“住在我们的民宿里,推开窗户就能看见青山,听见‘呦呦鹿鸣’。旅居者自发成为‘代言人’,让元古堆村成为更多人向往的地方。”元古堆村村史馆讲解员佟亚君介绍,2024年全村累计接待游客58万余人次。

农旅融合,土里掘金。元古堆村找准特色发展之路,重点发展百合种植产业,建设标准化百合种植基地1500亩,辐射带动周边村种植百合2500亩。2024年,元古堆村百合种植户户均增收8万元以上,特色产业托起村民稳稳的幸福。

“大家团结奋斗,要努力把日子越过越红火。”元古堆村党总支书记董建新说。

全面建设社会主义现代化国家,一个民族都不能少。甘肃把发展作为解决民族地区一切问题的基础和关键,推动各民族共同走向社会主义现代化。

酒泉市瓜州县处于河西走廊西端,以“世界风库”闻名,年均降水量不足50毫米。2024年,瓜州县被国家民委列为全国第二批共同现代化试点地区名单,主动融入“河西走廊各民族共同富裕示范区”建设,探索“乡村振兴+民族团结”的共同现代化新路径。

瓜州县整合各类资金7亿元,依托“省级现代农业蔬菜产业园”建设,打造各民族共同富裕蔬果产业标杆小镇,大力建设“陇原红石榴·和美村寨”3个,村集体经济平均收入达到34万元,实现乡村“美丽颜值”和群众“幸福指数”双提升。

瓜州县广至藏族乡卓尼村是2008年集中安置引洮工程九甸峡库区移民新建的移民村。经过11年“绣花”式精准扶贫,2019年实现整村脱贫。

“日子真的是越过越好,村民们发展的信心越来越足。”谈起现在的生活,卓尼村党支部书记乔建武感慨地说。(周宛霖 郑涵月)