摘要:我省锚定推进乡村全面振兴,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,守牢不发生规模性返贫致贫底线,以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标,从精准防返贫、强基美乡风、兴业激活力、协作促共赢四个维度精耕细作,交出了一份脱贫根基更牢、乡村面貌更美、群众生活更甜的答卷。

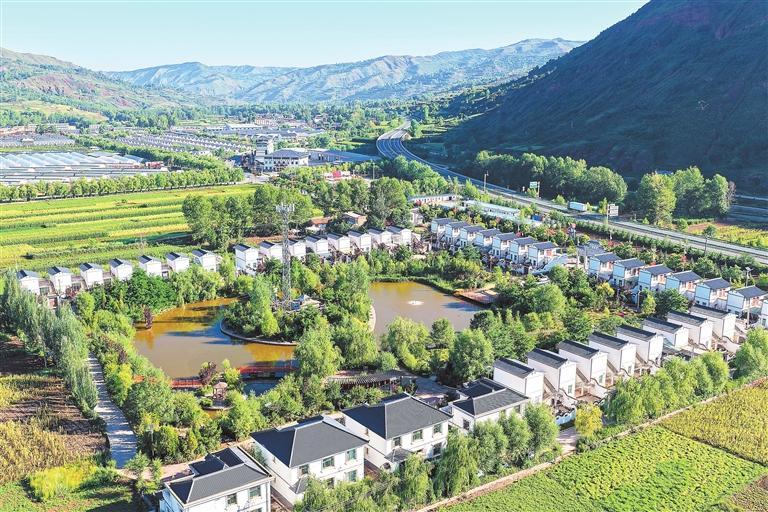

渭源县上湾镇南谷新村,一排排新房鳞次栉比。(记者丁凯)

在第三十一届兰洽会上,“甘味”产品在直播间里深受追捧。(记者田蹊)

2024年9月,习近平总书记在甘肃视察时强调,“巩固拓展脱贫攻坚成果,防止农村人口规模性返贫致贫。”

我省锚定推进乡村全面振兴,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,守牢不发生规模性返贫致贫底线,以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标,从精准防返贫、强基美乡风、兴业激活力、协作促共赢四个维度精耕细作,交出了一份脱贫根基更牢、乡村面貌更美、群众生活更甜的答卷。

“一键申报”筑牢防返贫致贫底线

晨曦微露,秋高气爽,庆阳市环县合道镇的一片地膜玉米田长势正旺。黄博蹲在田埂上察看苗情,指尖拂过叶片,心里踏实多了。

一年前,黄博的家里为父亲治疗肝病耗尽了积蓄,又靠“一键申报”迎来转机:他家有了2万元临时救助金、家庭二类低保,还有干部们帮着种植的12亩地膜玉米。一系列的帮扶“组合拳”,让这个陷入困境的家庭重焕生机。

这正是我省持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作走深走实的生动写照。

“扫码填信息,第二天就有干部上门——这‘千里眼’真能解急难!”定西市安定区鲁家沟镇窎沟村村民魏家常的感慨,道出了甘肃“一键申报”机制的民生温度。

针对脱贫过渡期“监测手段单一、群众参与不足、风险发现被动”等痛点,甘肃创新运用数字化技术,构建“群众申报—五级响应—部门协同—精准帮扶”闭环体系,将防返贫的“安全网”织得更密、更准、更暖。

“编快板、发短信、入户教,连老人都能学会扫码。”“一键申报”投入运营以来,我省把群众知晓度、会用度作为机制落地的关键,通过“线上+线下”宣传,推动“一键申报”覆盖全省1227个乡镇、1.6万个行政村、500多万农户。群众只需扫描二维码,填写基础信息,即可随时申报困难,信息实时同步至乡村网格员手机终端,真正实现“困难随时说,干部及时办”。

截至2025年上半年,全省监测对象累计15.7万户66.4万人,其中已消除返贫致贫风险12.6万户53.7万人。

临夏市南龙镇高邓家村李黑麦家的困境化解,彰显了技术与协同的力量——医保部门推送大额医疗支出预警后,乡村干部24小时内上门核查,发现其妻子就医自费1.9万余元、两个孩子上学负担重,随即对接岗位、落实低保、安排村医随访,“从愁眉不展到心里踏实,就用了一周时间”。

“一键申报”机制建立起了防返贫的有效渠道,而让帮扶“落下去”,层层推进的五级联动机制,则实现了“如臂使指”般的“一气呵成”。

“村级5天入户核查,县乡15天完成审批,10天制定‘一户一策’”,这是甘肃为防返贫帮扶划定的“时限红线”。魏家常2024年8月7日申报孩子上学费用困难,8月8日镇村干部便入户核情,8月16日即纳入监测,教育补助、产业扶持等4类措施同步落地,“孩子学费有了着落,我也能安心种地了”。

为确保帮扶不“断档”,我省以县为单位梳理汇总帮扶政策“工具箱”,同步建立“回头帮”机制,加大未消除风险监测对象跟踪帮扶,监测对象户均落实帮扶措施4.9项,风险消除率80.4%;对风险消除稳定性较弱的农户持续跟踪,对未通过审核的农户上门解疑释惑;持续强化农村低收入人口常态化帮扶,全省动态监测平台归集312.2万低收入人口基本信息,保障农村低保对象154.65万人、特困人员10.08万人,实施临时救助29.3万人次,支出资金4.58亿元;深入开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设,25.1万名干部与26.7万名孤儿、困难重度残疾人和特困家庭结对,帮办实事40.8万件,真正实现了“扶上马、送一程”。

我省全力打破农业农村、教育、卫健、医保等部门数据“孤岛”,建立协同预警机制,目前全省17个部门数据共享,2746万条信息交叉比对,5542万条数据交换,让“数据破壁,监测更精准”。

“八改五化”促进乡村焕新

“路通了、灯亮了,厕所干净了,村里还有共享食堂——现在的农村,不比城里差!”天祝县华藏寺镇中庄村村民马秀兰的话,是全省和美乡村建设“形神兼备”的生动注脚。

甘肃在和美乡村建设中全面实施硬件升级,夯实宜居之基。以改路、改水、改电、改气、改房、改厕、改厨、改院“八改工程”为抓手,同步推进硬化、绿化、亮化、美化、文化“五化治理”,让“村美院净乡风好”的愿景照进现实。

天祝县立足雪域高原,整合9个领域资金33.9亿元,引导群众自筹2.02亿元,建成安置点44个,惠及2.3万户7.2万人。在新建成的安置点,108公里供排水管网、55公里柏油路串联家家户户,1070户群众实现清洁供暖、卫生厕所全覆盖。永登县以“五抓五促”推进“八美乡村”建设,2024年完成“三清理”3.3万处、“三拆除”3743处、“三整治”1.7万处,投入1257.4万元栽植苗木47.4万株,党员干部带头、群众全员参与,“水墨丹霞”示范带沿线残垣断壁变身口袋公园,废旧大棚改成果蔬采摘园,乡村“颜值”与“气质”同步提升。

建得好更要管得好,全力打造的和美乡村才能发挥长久作用。为此,我省建立长效管护机制,守住护好建设成果。

“三个原则定方向、八项内容明责任、四个保障强支撑”,天祝县创新的“384”管护机制,让农村公共设施“有人管、管得好”,将垃圾、水利、道路等8类设施管护责任细化到人,通过公益性岗位吸纳351名脱贫户参与,人均年增收6000元,实现“管护有队伍、群众得实惠”。

基础设施的提升,为乡风文明带来了滋养提升的契机。“攒积分换米面油,评上‘红榜’当榜样!”天祝县推行“道德积分激励机制”,将环境整治、孝老爱亲、移风易俗等纳入积分考核,群众从“要我做”变为“我要做”。

嘉峪关市构建“四链融合”管护体系,打造“雄关e村管”数字平台,村民申报故障15分钟响应,光伏路灯自适应调节节省能耗40%,2024年解决疑难问题74项。

农业产业夯实振兴根基

乡村要振兴,产业必振兴。我省锚定农业强省建设目标,准确把握“打造全国现代寒旱特色农业先行基地”建设契机,先后实施三年倍增行动、提质增效行动、“甘味出陇出海”等一系列政策措施,全力以赴推动农业产业健康、快速发展。

在实施过程中,全省坚持“一村一业、一户一策”,以驻村第一书记和致富带头人为“头雁”、乡村工匠为“骨干”,培育特色产业、带动群众增收。

“从‘种庄稼’到‘种风景’,刘书记帮我们把大棚变成了‘聚宝盆’!”会宁县中川镇中川村村民崔国平站在自家圣女果采摘大棚前,向游客热情介绍。他口中的“刘书记”,是驻村5年的第一书记刘兴祥。刘兴祥自费制作宣传牌推广采摘园,成立杂粮种植家庭农场,带领乡亲们用实干蹚出了一条“农文旅融合”的致富路。

“驻村就要把群众的‘钱袋子’问题放在最前面。”刘兴祥说。2019年到中川村时,他发现村里产业单一、农产品“酒香也怕巷子深”,便自掏腰包定做60多面彩旗、13块广告牌,在村口要道、大棚周边插旗立牌,还通过微信朋友圈、短视频平台线上推广,“以前圣女果熟了要拉到县城卖,现在游客上门采,一斤能多卖1.5元。”

“这五年,刘书记帮我们卖了200多万元农副产品,间接效益有800多万元,现在全村496座大棚每座收入都超5000元,村集体经济达到15万元。”中川村党支部书记米宏说。

陇西县渭阳乡驻村工作队的“资产盘活”思路颇具亮点。针对当地闲置的肉驴养殖基地,工作队引入肉牛养殖企业,配套建设数字化监测平台,实时监测牛群生长情况,还带动周边3万亩饲草种植,形成“养殖+种植”产业链。“以前基地荒着,现在肉牛存栏5600多头,我们既能在基地务工,又能种饲草卖钱,一户一年能多挣2万多元。”渭阳乡村民王建军说。

独具地域特色的农村手工业产品,也成为带动农民增收致富的有力手段。我省立足资源禀赋,打造特色产业集群,每个脱贫县培育2至3个主导产业,总产值超1.7万亿元。

“以前在家带娃没收入,现在学编竹篮,每月能挣2000元。”山丹县陈户镇妇女王秀莲的变化,源于乡村工匠的“传帮带”。该县馨源菇瀚种植专业合作社引入西蓝花种植技术,培育“土专家”指导农户,用工高峰期带动500多人务工,月收入4000元左右;民乐县创新“冬葱夏药”轮作模式,冬季利用大棚培育小白葱种苗,夏季转产中药材育苗,带动20户农户年增收3000元以上,“一棚两用,四季有活干,挣钱顾家两不误”。

陇南成县的“电商+核桃”模式更让乡村工匠大显身手。当地核桃种植户张建军凭借一手核桃雕刻技艺,将普通核桃加工成文创产品,在电商平台销售,“以前核桃一斤卖8元,现在雕刻成摆件,一个能卖100多元。”在他的带动下,成县成立核桃文创合作社,培训50多名妇女学习雕刻、包装技术,2024年合作社文创产品销售额突破300万元。

“东西协力”畅通发展路径

甘肃在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中,还有一支来自“东西部协作”的队伍,不以山海为远,倾情倾力帮扶甘肃在推进乡村全面振兴的道路上行稳致远。

“天津专家教我们种大棚,‘甘味’苹果进了济南超市,一斤能多卖2元!”静宁县果农王建国说。借力东西部协作,甘肃在产业帮扶、劳务输转、科技赋能等方面精准发力,推动“输血”向“造血”转变,为乡村振兴注入强劲外部动能。

“在济南、青岛建45个农特产品专区,180家企业入驻,‘甘味入鲁’销售额突破50亿元!”甘肃与山东、天津深化协作,精准地把“甘味”作为实现群众增收的有效抓手,2024年“甘味”农产品销售额达300亿元,2025年上半年实现销售额154亿元,静宁苹果等6个品牌价值超百亿元,而东部市场对“甘味”产品的贡献率也持续上升。

临夏州与济南市的牛羊全产业链协作成为“东西协作”的标杆性项目。济南帮扶建设临夏民族特色食品产业园,开发预制菜、调理品等142个品种,日产能300吨,年产值50亿元,产品远销马来西亚、印度尼西亚;广河县恒强牧业与抖音博主合作,羊头售价翻4倍,月售2万单;清源公司从牛血中提取纯度98%的氯化高铁血红素,填补省内空白,“以前只卖活牛羊,现在‘吃干榨尽’,附加值翻了两倍多。”

帮扶产业是基础,帮扶甘肃的东部省市把更长远的目光投向了扶智与扶志。

在劳务协作培育技能方面,“津甘护工”“鲁甘人力”成为亮眼名片,一大批甘肃农民经过培训成为技术工人,在实现务工增收的同时,也将东部省市先进的生产理念和技术带回家乡。

津甘联合出台行动方案,建立3个实训基地,开展养老护理、医疗陪护培训,学员获初级工证书后优先就业,首批就业率达100%。截至2024年底,“津甘护工”带动1398人稳定就业,衍生“镇原护工”“景泰护工”等28个子品牌,甘肃外出务工人员王芳回家探亲时对邻里说:“靠技能吃饭,走到哪里都不怕。”

甘肃始终把群众的急难愁盼放在心上,把乡村振兴的责任扛在肩上。2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年,甘肃持续深化防返贫监测帮扶、推进乡村建设、壮大特色产业、深化东西部协作,努力让脱贫基础更稳固、乡村振兴更有力。(记者马国顺)