摘要:庆阳历史文化源远流长、资源富集多元,从仰韶文化的彩陶密码到岐黄文化的文明曙光,从秦直道的车辙马痕到南梁精神的红色基因,从黄土高原的陇东粮仓到“东数西算”的算力高地,每一寸土地都沉淀着厚重的历史文化记忆。

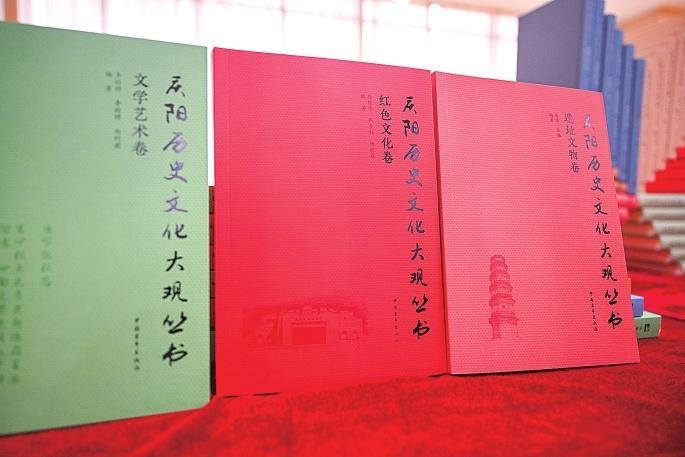

《庆阳历史文化大观丛书》。

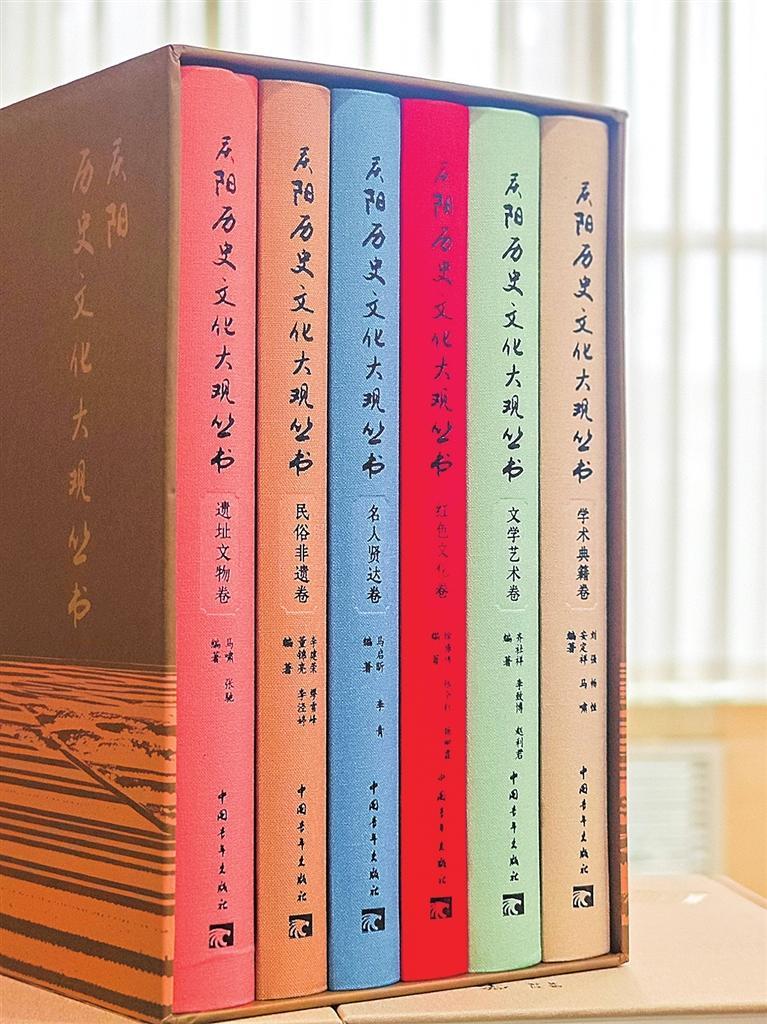

6卷《庆阳历史文化大观丛书》。

《庆阳历史文化大观丛书》出版发行座谈会。

中国作家协会副主席白庚胜发言。

北京大学考古文博学院教授、博士生导师杭侃发言。

西北师范大学党委常委、副校长马世年发言。

上海交通大学副教授张志刚发言。(本版图片均由王志龙摄)

清华大学中文系教授周绚隆发言。

甘肃省作家协会名誉主席马步升发言。

中国社会学会理事、北京大学中国社会与发展研究中心研究员于长江发言。

庆阳历史文化源远流长、资源富集多元,从仰韶文化的彩陶密码到岐黄文化的文明曙光,从秦直道的车辙马痕到南梁精神的红色基因,从黄土高原的陇东粮仓到“东数西算”的算力高地,每一寸土地都沉淀着厚重的历史文化记忆。

但由于种种原因,悠久的历史和灿烂的文化缺乏代表性权威著作和鲜明的文化标识,缺乏系统梳理与全景呈现。基于破局这一现状的考量,庆阳市委、市政府邀请党史党建、民俗文化等领域20多名专家学者担任主编与撰稿人,历时2年多时间,精心编纂出版发行了这套完整展示庆阳悠久历史和深厚文化底蕴的《庆阳历史文化大观丛书》。

《庆阳历史文化大观丛书》由国家一级出版单位中国青年出版总社出版发行,由遗址文物卷、民俗非遗卷、名人贤达卷、红色文化卷、文学艺术卷、学术典籍卷组成,共6卷140余万字,是首部反映庆阳历史文化整体概貌、展示庆阳文化成果、展现庆阳文明气象的著作。

近日,庆阳市委、市政府举行《庆阳历史文化大观丛书》出版发行座谈会,全国文化领域的知名专家学者汇聚一堂,聚焦丛书出版的文化价值、现实意义等维度,为庆阳高质量推进历史文化传承创新发展“把脉开方”,提出了真知灼见。

守正创新 担负文化传承新使命

“洋洋洒洒140万字,让我们通过书卷触摸5000年历史,感受7000年积淀。全书分6卷介绍庆阳,能深切感受到丛书编纂者充分把握尊重史实与讲好故事的关系,达到赓续历史文脉、保护文化遗产的效果。”在《庆阳历史文化大观丛书》出版发行座谈会上,中国作家协会副主席白庚胜感悟颇深。

《庆阳历史文化大观丛书》的遗址文物卷全面记载了庆阳目前发现的各类遗址与文物,从资源的聚集性、集成性与历史文化价值等方面进行了研究阐释。民俗非遗卷从文化标志、叙述系统、传承谱系等维度,形成了对庆阳民俗文化的全面认识。名人贤达卷刻画了69名重要历史人物群像谱,展示了庆阳历史上俊采星驰的生动局面。红色文化卷系统介绍了庆阳红色文化的基本概况、发展历程、主要类型和特色亮点。文学艺术卷罗列了自先秦至当代庆阳著名作家及艺术家作品,对庆阳丰硕的文学艺术成就作了全方位介绍和评述。学术典籍卷辑录庆阳先贤所创著的经典著作,系统地展示了庆阳典籍的学术成果。

白庚胜表示,西部省份文化建设势头强劲,此次《庆阳历史文化大观丛书》的出版发行,充分折射出庆阳在加快经济社会发展的同时,高度重视文化建设。丛书分类科学,内容丰富,编撰精良,堪称西部文化建设的标志性产物与成果。

“编纂丛书不易,让书籍濡养精神、丰富群众文化生活更是重中之重。”白庚胜说,《庆阳历史文化大观丛书》是一套系统权威、规范可读的精品力作。

为助力这部作品面世,庆阳市委、市政府专门成立《庆阳历史文化大观丛书》编委会,市委主要负责同志多次牵头召开编纂工作推进会,编委会成员反复修正,精心打磨,力求完美。种种努力表明,庆阳人充满文化自信、文化自豪、文化自尊,正在源源不断守正创新,把文化传承推向一个新的高度。

白庚胜表示,此次《庆阳历史文化大观丛书》出版发行是一个良好开端,庆阳应以此为契机,举办多元化的读书活动,让读者在书页中了解、感受庆阳历史文化、人文精神,助推经济社会高质量发展。

找准定位 打开文化展示新窗口

从一部书里探寻历史过往,追溯源流之“真”。在清华大学中文系教授周绚隆看来,文化首先应是一种底蕴,这种地域、人种和环境所形成的力量,会形成一种文化氛围。而这种文化氛围反过来会塑造了一个地方的精神面貌和文化面貌。

“对过去的历史文化进行总结、反思,其实是为了更清晰地了解我们自己。当然,文化也是一种底气,可以增加一个地方的自信。”周绚隆说,对于庆阳而言,通过对地域文化、文明、历史的追溯、思考、对比,可以反映本土文化的独特性。

庆阳岐黄文化、农耕文化、红色文化、民俗文化交融交汇,形成了既有物质文化、精神文化创造,又有民俗性色彩、融合性特点的庆阳历史文化。

文化是发展的软实力。周绚隆认为,庆阳在整个甘肃经济版图中具有重要位置,但物质文明与精神文明发展需携手同行。以史为鉴,贯通古今,传承新时代文明,对塑造一个地方的精神面貌、形成独具一格的文化品格具有重要意义。

周绚隆表示,庆阳人应从文化大版图里清晰找寻属于庆阳的文化定位;从民间传承到地域创新,应做更深入的研究,与国内主流文化进行对接、对比,将研究拔高层次、提高档次、挖掘深度,重塑地域文化精神风貌,形成庆阳特色的文化影响力。

文明之光,烛照千古。从事考古多年的北京大学考古文博学院教授、博士生导师杭侃对庆阳历史文化向往已久。

“我觉得应重视庆阳在中华文明起源中的重要性。世人都知晓不窋和岐伯,他们是我国农业和中医药始祖性人物。除了历史传说,庆阳境内的遗址所传递的文化信息、文明信息,也不可小觑。”杭侃说。

杭侃表示,从《庆阳历史文化大观丛书》和境内遗址可以看出,庆阳历史文化传承仍在民间留有根脉。几千年前的夯土筑城与民居的夯土围墙如出一辙,在中华文明起源上具有重要意义。

令杭侃赞誉的,还有丛书中对民族融合诸要素的提炼。“比如书中关于北石窟寺的部分,可以看到佛教在北朝的时候起到了一个文化融合剂的作用,使不同民族逐步从部族血缘关系变成地缘关系。造一个石窟或一组佛像,很多人捐钱,从姓名上我们就可以看出来他们来自不同的部族,但是大家共同做了一件事。民族融合是一个综合性的因素。”杭侃说,“庆阳以古老文明传递地域文化声音,应找准新时代的文化‘生长点’,打开展示文化价值的新窗口。”

深度挖掘 拓宽学术研究新领域

甘肃省作家协会名誉主席马步升是土生土长的庆阳人,他对《庆阳历史文化大观丛书》有着独特的见解。“我觉得这是一部全面挖掘整理和评述庆阳历史文化资源的基础性工程。”马步升说,这套丛书集中了方方面面的专家学者,是庆阳历史文化基础性研究工程的一次总攻关,也是对学者学术水平的一次总检阅、总展示,反映了庆阳人民不凡的文化胸怀和文化实力。

庆阳作为中华民族源头性文化的一个重要组成部分,历史悠久,文化资源丰饶,在许多方面都有着不可替代的卓越表现。《庆阳历史文化大观丛书》紧扣时代主题,将地方历史文化资源与时代精神进行无缝对接,以历史文化源头活水浇灌时代精神田园。在整套丛书的编纂修订中,主创团队学术态度严谨,对先前研究成果有继承,也有超越。

马步升认为,丛书的体例构想比较合理,是一部专题史。丛书采用大观的形式规避了面面俱到的写史困境。总体而言,这部丛书是一部全面了解和理解庆阳历史文化的入门之书,是走进庆阳历史文化深处的路径之书,在面上有广度、在点上有深度,既有普及性和传播性,也有传承性和探索性。

“《庆阳历史文化大观丛书》不仅体现了庆阳厚重的文化传统,也是甘肃省华夏文明传承创新的重要组成部分。”西北师范大学党委常委、副校长马世年说,甘肃作为华夏文明的重要发祥地之一,丛书中对于陇东先周文化作了专门的记录与发掘,意义重大。历史上的周人迁徙与庆阳关系密切,正因如此,在讲先周历史文化内涵时,应更加重视陇东农耕文化。在农耕文化形成的过程中,周人特别重视礼乐。如今在庆阳大地上,仍保存着深厚的文化礼仪传承。这种礼俗制度,对理解现在的文化有很大的帮助。

马世年认为,这套丛书还是非常好的乡土教材,读者可通过丛书认识庆阳、理解庆阳,进而热爱庆阳。马世年建议,在6卷本的历史文化大观的基础之上,可进一步撰述,完成一部庆阳文化史。

注重表达 激发庆阳发展新活力

“我重点看了丛书中民俗、红色历史、名人贤达几个部分。我觉得这本书编纂出版是庆阳文化自觉的重要举措。”中国社会学会理事、北京大学中国社会与发展研究中心研究员于长江说。

鉴以往而知前路。于长江认为,在强调新时代人文精神的当代,一个比较全面的文化历史梳理及文化建设,对社会建设和社会治理也有重要意义。

“这个着重体现在招商引资方面,因为现在的产业和经济已非传统意义上的狭义商业行为,人们更看重一个地方的历史、人文、社会、文化、文明程度等综合实力。”于长江表示,《庆阳历史文化大观丛书》的出版发行,会对扩大庆阳影响力、以文化促进社会经济发展带来正向推动作用。

而从学术研究角度考虑,整套丛书的素材收集、整理、考证,除了具有重要文献价值,也为未来研究人文社会发展破了题。于长江认为,庆阳的专家学者应在这套丛书的基础上,进一步深挖庆阳独有的文化、民俗、地域精神,充分激发出驱动经济社会发展的深层力量,增强文化自信,更加自觉主动地把握和利用文化力量,走出一条物质文明和精神文明相协调的现代化新路子。

在上海交通大学副教授张志刚看来,这套丛书的发行,是庆阳历史文化发展中的一个重大事件和重要转折点。“从历史进程上来看,庆阳在中华文明发展过程中作出了重大贡献。在中华文明发展的几个重要阶段,庆阳从未缺席,但真正了解庆阳的人并不多,或者说,大家缺乏一个系统全面了解庆阳的途径。”张志刚直言,《庆阳历史文化大观丛书》的问世,意味着庆阳文化重新崛起,向外表达进入了一个新的高度。(安志鹏 陈思)