摘要:再读庆城,我们跟着周先祖不窋扛着锄头而来,扶着岐伯背着药箱而去;我们沿着秦直古道坐着马车悠悠而来,听着盐马古道驼铃声缓缓而去;我们乘着银西高铁奔驰而来,打道田永高速满意而去,我们在时空中穿越,我们在古今中听闻,有那么多的唯一写满高天厚土,光影史册,值得感知、感念和感怀。

再读庆城,我们跟着周先祖不窋扛着锄头而来,扶着岐伯背着药箱而去;我们沿着秦直古道坐着马车悠悠而来,听着盐马古道驼铃声缓缓而去;我们乘着银西高铁奔驰而来,打道田永高速满意而去,我们在时空中穿越,我们在古今中听闻,有那么多的唯一写满高天厚土,光影史册,值得感知、感念和感怀。

再读庆城,我们跟着周先祖不窋扛着锄头而来,扶着岐伯背着药箱而去;我们沿着秦直古道坐着马车悠悠而来,听着盐马古道驼铃声缓缓而去;我们乘着银西高铁奔驰而来,打道田永高速满意而去,我们在时空中穿越,我们在古今中听闻,有那么多的唯一写满高天厚土,光影史册,值得感知、感念和感怀。

这里有一只凤。“陇右号名郡、庆阳乃雄镇”,自周先祖不窋“削土为基、板筑成城”,一只美丽的凤凰就展翅高歌,三山围郭,二水环绕,居于由南到北高阜之上,老城、皇城、田家城唇齿相依,通衢宁陕,标本北地,成为一座活着的千年古城,英国著名探险家C·D·布鲁斯在《走出西域》中,惊叹古庆阳城的宏大与精巧,言说此座城池可以和世界上现存的任何一座古城堡相媲美。这里,曾经以“八大家、七小家、二十四个匀合家”为代表的商号林立,商贾云集,盛极一时,享有“小香港”之美称;这里,曾经一个县城两个电话区号并存现状,彰显地企之兴盛,古城之繁华。

这里有一条龙。一亿多年前的庆城,是一个活力迸发、龙凤呈祥的时代,人与自然和谐共生、如画如图。1978年5月,环江翼龙化石在卅铺镇环江东岸展翅问世,成为中国发现时代最早(晚侏罗世)、个体最大(翼展2米)的翼手龙类,为研究庆城远古地理环境和古气候提供了珍贵的资料,让庆城走进了学术界的视野、走向了世界舞台。现藏于中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的“环江翼龙”,用它的高大英姿把一个遥远的世界展现在大家面前,诉说着过往烟云,展望着美丽憧憬,成为庆城文化的绚丽图腾。

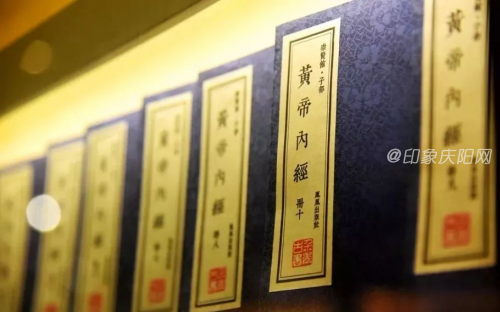

这里有一本书。南宋郑樵《通志》中记载到:“古有岐伯为黄帝师望出安化”,这位中国上古时期著名的医学家,他因一本书而闻名天下,使庆城出彩神州大地。回溯千古岁月,岐伯尝味草木,典治医病,与黄帝一问一答,传世《黄帝内经》,涉及天文、历法、气象、地理、生物、农艺、哲学等方面,成为中国首部内容丰富、影响深远的中医典籍,开辟了中医著述之先河。今之庆城,黄帝内经千家碑林开创全国唯一,黄帝内经千米长卷获得世界吉尼斯记录认证,《黄帝内经》万人经典诵读书声不绝于耳,以踏实之脚步不断拓展“岐黄之术”传承之大道。

这里有一座坊。周虽旧邦,其命维新,位于永春门巷子口的“周旧邦”木坊,建于明弘治十八年(公元1505年),气势恢宏,工艺精湛,为门洞式木结构建筑,东西长14米,南北宽4.2米,高12米,匾面正书“周旧邦”三个大字,历经五六百年风雨侵蚀,仍不失庄严大气,深深地屹立在庆州大地。2013年5月被国务院核定公布为国家重点文物保护单位,成为庆城国保唯一和文化坐标,印记在庆城人民的心中。绘画大师齐白石先生94岁后给甘肃的唯一题榜“周旧邦”墨书,则成为联通庆城的一段不老佳话,温暖着岁月的过往和记忆。

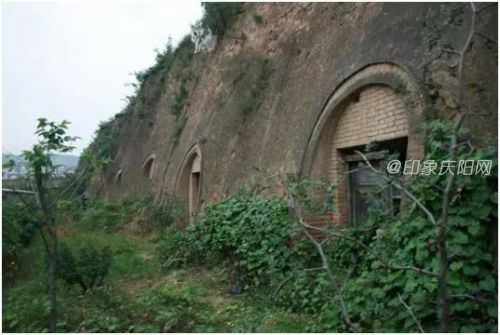

这里有一个洞。“不见池上鹅、但见洞天敝”,昔日聪明的庆城人在县城东南城垣外依山凿洞,量地为池,修建的“鹅池洞”池水涟漪,四季不涸,翠柏森立,杨柳成荫。曾经“古寺半崖悬、楼台跨涧边”,亭榭庙宇交映成辉;“料得临流题吟处、洞天春色辟鸿蒙”,文人墨客流连忘返,使“鹅池春水”名扬天下。这个相传为周祖不窋养鹅的地方,实为防御外族入侵而修筑,以供城内军民取水之用,富有智慧的设计,匠心独特的功能,让鹅洞池成为唯一军民两用之地,历经岁月云烟,依稀能够听闻到远古的鹅叫之声,映现兵戈铁马的战斗现场,看到游人如织的热闹场景。

这里有一个洞。“不见池上鹅、但见洞天敝”,昔日聪明的庆城人在县城东南城垣外依山凿洞,量地为池,修建的“鹅池洞”池水涟漪,四季不涸,翠柏森立,杨柳成荫。曾经“古寺半崖悬、楼台跨涧边”,亭榭庙宇交映成辉;“料得临流题吟处、洞天春色辟鸿蒙”,文人墨客流连忘返,使“鹅池春水”名扬天下。这个相传为周祖不窋养鹅的地方,实为防御外族入侵而修筑,以供城内军民取水之用,富有智慧的设计,匠心独特的功能,让鹅洞池成为唯一军民两用之地,历经岁月云烟,依稀能够听闻到远古的鹅叫之声,映现兵戈铁马的战斗现场,看到游人如织的热闹场景。 这里有一支军。1937年8月25日,中共中央军委发布中国工农红军改编为国民革命军第八路军的《改编令》,设立总指挥部,下辖一一五师、一二〇师、一二九师。9月11日,国民政府军事委员会改第八路军为第十八集团军。同时组建八路军后方总留守处,下辖8个警备团及三八五旅旅部和七七0团团部。其中八路军三八五旅1937年10月至1946年4月就驻防在庆阳(旅部驻庆城),抵制军事摩擦,开展轰轰烈烈的大生产运动,圆满完成了保卫河防、保卫陕甘宁边区西大门的光荣使命。而红军改编为3个师6个旅,把1个旅就驻防在这里长达8年时间,这在革命战争年代实属罕见,证明了庆阳在中国革命斗争中的历史重要性。

这里有一支军。1937年8月25日,中共中央军委发布中国工农红军改编为国民革命军第八路军的《改编令》,设立总指挥部,下辖一一五师、一二〇师、一二九师。9月11日,国民政府军事委员会改第八路军为第十八集团军。同时组建八路军后方总留守处,下辖8个警备团及三八五旅旅部和七七0团团部。其中八路军三八五旅1937年10月至1946年4月就驻防在庆阳(旅部驻庆城),抵制军事摩擦,开展轰轰烈烈的大生产运动,圆满完成了保卫河防、保卫陕甘宁边区西大门的光荣使命。而红军改编为3个师6个旅,把1个旅就驻防在这里长达8年时间,这在革命战争年代实属罕见,证明了庆阳在中国革命斗争中的历史重要性。 这里有一所校。1940年3月,为了适应革命政治斗争和经济发展需要,陕甘宁边区政府在陇东分区建办陇东中学,利用庆城南街一座旧文庙,历时5个多月时间完成了筹建工作,毛泽东亲笔题写了“陇东中学”校名,刘少奇、周恩来、朱德分别为学校创办题词。陇东中学是我党在陇东根据地创立的第一所完全新型的中等学校,受陕甘宁边区教育厅直接领导,秉承“实施新民主主义教育,培养抗战建国人才”办学宗旨,在8年战争年代共培养出毕业生500多人,成就了无数庆阳英才报效国家的梦想,让党旗红成为这所学校永恒的底色,在中国教育史上写下了光辉灿烂的一页。

这里有一所校。1940年3月,为了适应革命政治斗争和经济发展需要,陕甘宁边区政府在陇东分区建办陇东中学,利用庆城南街一座旧文庙,历时5个多月时间完成了筹建工作,毛泽东亲笔题写了“陇东中学”校名,刘少奇、周恩来、朱德分别为学校创办题词。陇东中学是我党在陇东根据地创立的第一所完全新型的中等学校,受陕甘宁边区教育厅直接领导,秉承“实施新民主主义教育,培养抗战建国人才”办学宗旨,在8年战争年代共培养出毕业生500多人,成就了无数庆阳英才报效国家的梦想,让党旗红成为这所学校永恒的底色,在中国教育史上写下了光辉灿烂的一页。

这里有一块田。1971年3月1日,长庆油田会战指挥部奉命进驻庆城县北关,几万石油队伍、复转军人跑步上陇东,“三块石头支口锅”,拉开了石油大会战的历史帷幕,“将军楼”里运筹帷幄,“庆一井”前群情振奋,井下、采炼、采二、钻二、水电、测井、物探、筑路、运输等一批二级单位遍布东西二川,一时间只见钻塔林立直耸云田抒壮志、油田似海纵横陇原唱新歌,奋力建起魅力无限的西部油城,铸牢了长庆油田发展的根和魂。1998年8月长庆勘探局机关及其附属科研单位整体搬迁至西安市后,发展成为中国内陆第一大油气田。生于斯长于斯的这块油田,富集而充满活力,成就了一个时代的美好愿景,所以说,长庆油田在这里诞生,长庆油田从这里出发。

刷新庆城,一个古老而新兴的城市,有着许多美丽的故事和动听的传说,留在记忆里,写在史话中。贾勇 庆阳市文体广电和旅游局