摘要:“相传八仙张果老,倒骑毛驴颠又颠;驴尾上面挂豆腐,豆腐乃是正宁产;油糕粘面香又甜,面筋凉粉人抢餐;正宁荏果销海外,臊子长面把针穿。”流传于正宁的民间歌谣体现出了正宁美食文化的博大精深,正宁人民在生活实践中创造了许多烹饪技法,形成了鲜明的地域饮食习俗,美食具有典型的北方风味。其中王录拉板糖制作技艺为省级非遗项目,正宁老豆腐、正宁淤面、正宁荏果子制作技艺为市级非遗项目,土暖锅、凉粉、油糕、臊子面、粘面等为县级非遗项目。

正宁美食你品

烧烤,带火了山东淄博;

冰雪世界,带火了哈尔滨。

如今,因为一碗麻辣烫,

打响了2024年甘肃旅游的第一枪!

一元复始春意浓,美食火爆来陇东。

春天是开始,是希望。

借着甘肃麻辣烫的火热,

愿家乡正宁也来一拨泼天富贵吧!

了解正宁

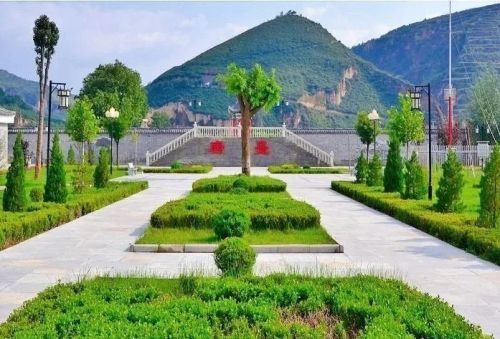

正宁地处陕甘交界

这里是中华民族发祥地之一

是华夏始祖轩辕黄帝生息的摇篮

也是周先祖公刘教民稼穑之地

秦直道横贯县境

仰韶文化丰富多彩

在漫长的历史发展长河中

勤劳智慧的正宁人民不断实践

不仅创造了辉煌灿烂的农耕文明

也创造了众多独具特色的民间美食文化

“非遗”美食

“相传八仙张果老,倒骑毛驴颠又颠;驴尾上面挂豆腐,豆腐乃是正宁产;油糕粘面香又甜,面筋凉粉人抢餐;正宁荏果销海外,臊子长面把针穿。”流传于正宁的民间歌谣体现出了正宁美食文化的博大精深,正宁人民在生活实践中创造了许多烹饪技法,形成了鲜明的地域饮食习俗,美食具有典型的北方风味。其中王录拉板糖制作技艺为省级非遗项目,正宁老豆腐、正宁淤面、正宁荏果子制作技艺为市级非遗项目,土暖锅、凉粉、油糕、臊子面、粘面等为县级非遗项目。

感受正宁

下面,就请跟随小编一起

走进“三清故里·福康正宁”

去感受正宁这座小城

美食文化的“热辣滚烫”吧!

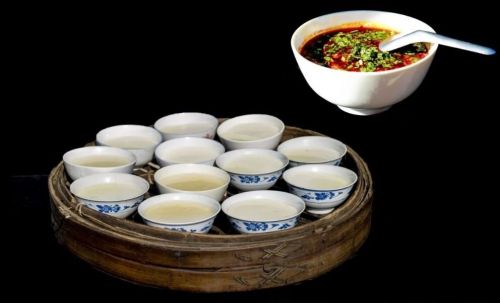

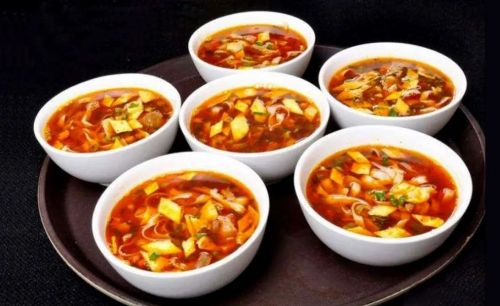

正宁·五顷塬“十大碗”

“十大碗”是回族同胞传统风味菜肴,每逢宴会尤其红白喜事都用十大碗来招待客人,这种风俗已有200多年历史,如今“十大碗”逐渐成为回族的家庭菜肴。

“五顷塬十大碗”用料极为讲究,注重香料的使用一般醇香味浓,咸分明酥烂香脆,色深油重肉肥而不腻,瘦而不柴鲜而不腥,嫩而有味不仅注意色、香、味、形而且强调食物的营养价值,是回族同胞独特的传统饮食文化。

“十大碗”上桌后的摆放也非常有讲究,中间四大碗分别代表团结、吉祥、平安、和谐;外围四大碗代表天地四方;两碗小炒代表勤俭节约、忆苦思甜。这么讲究的五顷塬“十大碗”你一定不能错过的特色美食!

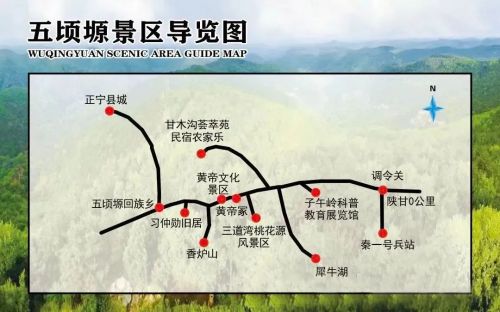

吃饱喝足,那顺道来畅游下集“人文、自然、休闲、娱乐”于一体的回族乡镇“五顷塬”吧!

正宁·王录“拉板糖”

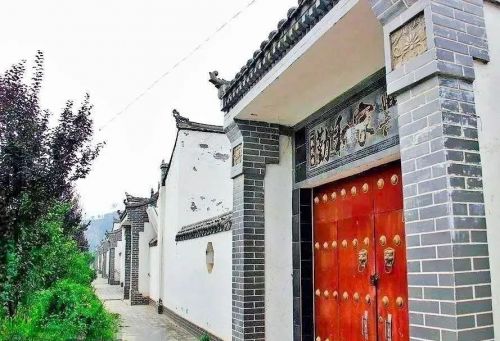

王录村,一个红色光辉照耀过的村子,曾因红一军团政治部驻地和伟人邓小平住过的窑洞而在中国革命历史上留下了浓墨重彩的一笔。又因“拉板糖”这一地方特产成为正宁百姓念念不忘的地方。

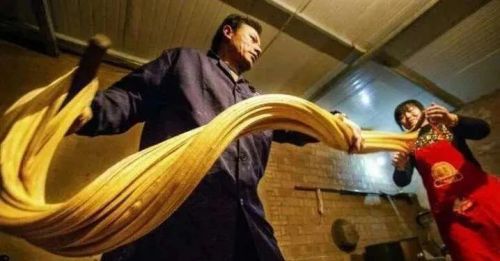

拉板糖,是一代宗师杨万庆在清朝末年从陕西泾阳引进的一个“甜品”,距今已有百年的历史。为了便于凝固,拉板糖只能在寒冷的冬季生产,因而被称作拉板糖。

王录拉板糖久负盛名。每年腊月,正宁县宫河镇王录村就会准时弥漫起麦芽糖发酵的香味。王录拉板糖制作技艺是流传于正宁县民间的一种纯手工制糖技艺,其制作工艺复杂,需经过泡麦芽、泡米、加工混合、发酵、淋糖、熬糖、拉糖等多道工序,温度要求非常严格,加之制作设施简单,费用较低,口味独特,倍受人们的喜爱。

品完“拉板糖”,那顺道来趟邓小平旧居,去感受正宁那段红色历史吧!

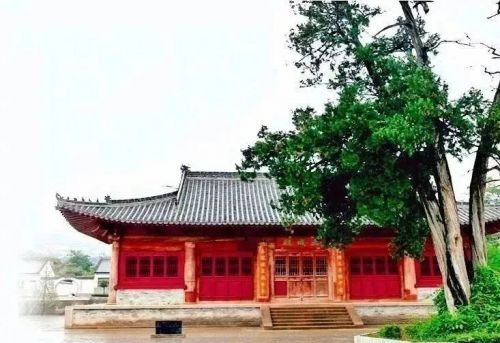

正宁·“老豆腐”

正宁老豆腐是正宁美食文化的典型代表之一。其产生历史悠久,可以从当地民间一段“马尾穿豆腐”的神话传说得到印证。正宁老豆腐是独特地域人文与自然完美结合的产物。古县城罗川古城四面环山,是山水合成的风水宝地,在上古即有先人在此活动,到周部落时期,这里已经形成了良好的采猎、牧畜和农耕资源。罗水出川,绵延不绝,披珠带玉,融泉汇溪,更因罗川梯田环绕,百禾茁壮,农桑兴盛,五谷丰登成就众多美食;加之正宁地下水清冽甘醇,含有丰富的钙、铁、镁等矿物质,水的矿化度、总硬度非常适合豆腐加工,这里出产的黄豆富含铁、磷脂、纤维素和植物雌激素,与酸碱含量适中的水质配合加工豆腐,可谓珠联璧合,天然造化。

老豆腐白嫩若脂,细腻有韧,闻之豆香纯正,味道独特,食之清爽滑嫩,柔中含刚,细嚼则喷香而筋道,沁香入胃,咽之清爽,宜于烩炒,翻卷不碎,入汤不烂,千煮不变形,万炖不会化,极易做烩炖之菜品。

正宁老豆腐制作一般要经过选料、拉黄子、泡黄子、磨浆、沙沫、过浆、煮浆、点浆、压豆腐、冷却十道工序才能完成,还能加工成豆皮、豆花、豆干等十多种产品,其烹饪方法多达30余种,可制作菜肴数百种。

吃完正宁“老豆腐”,那顺道来趟“罗川古城”,去感受这座设县长达1500多年的历史古城吧!

正宁·“淤面”

正宁淤面(又称玉面、御面、面筋),是流传于正宁县民间由劳动人民利用小麦磨成面粉,制成民间美食的一门技艺。由和面-揉面-洗面-沉淀-炼面-蒸面-压面等工序精制而成,制作出淤面和“吱哇子”,将二者盛入碗中,加以盐、醋、酱油、油泼辣子、葱韭炒汤、蒜泥、和黄瓜丝等调料调匀即可食用。柔韧细腻,柔中带筋,嚼而有味,酸辣清凉,回味悠长,老少适口,四季皆宜,是人人爱吃的美食。

正宁淤面,是中国传统饮食文化的组成部分,它的出现,体现了正宁人民的聪明智慧,丰富了中国饮食文化的内容。经上百代人的传承、改进,已成为今天正宁人舌尖上的美味佳肴,也成为了推介正宁的一张靓丽名片。

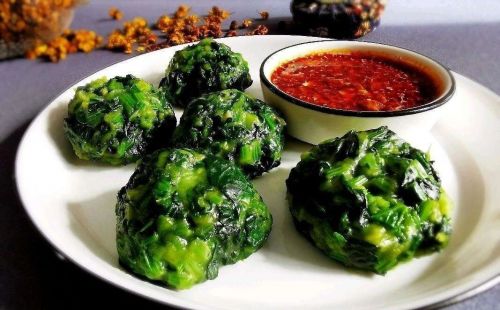

正宁·“荏果子”

正宁荏果子是一种可口的下酒果盘,更是老幼皆宜的美味小食。因正宁县光照充足,气候湿润,为荏的生长提供了充足的气候条件,小麦、玉米、荞麦、荏等农作物出产丰盛,这些农作物为荏果子的生产制作提供了主要原料。勤劳智慧的正宁人民在长期的劳动实践中将荏籽、荞麦粉与土蜂蜜有益结合起来,创造性制作出健康美食荏果子,正宁荏果子的制作工艺祖祖辈辈一直传承至今。

正宁荏果子是以优质荏籽、100%纯土蜂蜜和绿色上好荞麦面粉为原材料,首先把选好的荏籽洗净后,烘炒焙氽待用,把适量的精荞面粉炒熟备用;然后把选好的土蜂蜜进行热化,趁热将焙炒过的荏籽和荞粉混入蜂蜜搅拌均匀,将混合均匀的原料盛放在案板上用擀面杖或棒槌槌压粘结瓷实,切制成约2公分许的菱形丁块稍凉即为成品。成品荏果子看起来形美色鲜,互不粘结,吃起来香酥滑脆,甘美而不油腻。

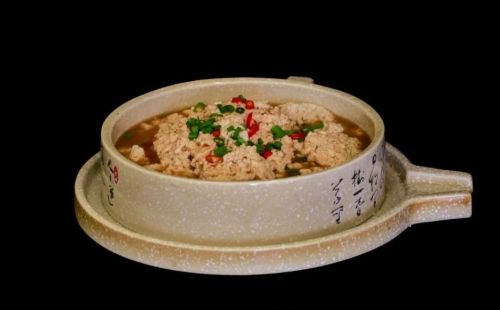

正宁·土暖锅

说起甘肃正宁的美食,土暖锅是绕不过的一道坎。入冬以后,用嘶嘶炭火,炖一锅火辣辣热腾腾的大杂烩,夹一片轻薄透亮的五花肉,翻滚几遭后捞起,再蘸一点浓浓的葱花蒜泥,入口后,细嚼慢咽,整个腹中都饱满着陇东黄土高塬的醇香,这就是家乡传统的美食——土暖锅。

土暖锅也叫“暖锅子”,圆形,上大下小,上为锅,下为锅膛兼底座。暖锅子烧的是木炭。锅的中间,竖起一个上小下大的圆桶状的烟道。暖锅子都有一个盖,盖子中间有个圆孔,烟道从圆孔中穿出,盖子就将暖锅盖严了,既防止热气散失,又防炭灰或其他杂物掉入锅中。

每逢年节,家人团聚,或招待重要客人,大家围坐在一起,热热闹闹、又说又笑地吃着滚煎的暖锅子,熬煮的味道随风远飘,香溢四方,浸入骨髓。

门前雪花白,屋内暖锅红。如今,暖锅子这一乡下人的美味佳肴,也返朴归真,正在走出黄土地,登上高档酒店的大雅之堂,成为城里人最受欢迎的“座上宾”,让人百吃不厌。

正宁·“搅团”

用麦、荞、玉米、高粱等面,均可做出风味不同的搅团。作法是先将水烧开,在面粉中放入适量碱面,然后将面粉均匀地撒向开水锅中,边撒边用擀杖搅动,撒面的多少应以擀杖立在锅中不倒为宜。软了吃起来发粘,硬了吃起来发倔。用文火烧熟即可。既可用臊子汤浇着吃,又可用盐、醋、油泼辣子、葱、韭炒汤和在一起蘸着吃。

正宁·“凉粉”

荞麦脱皮,粉成粒状,浸水泡软,反复搓擦,搓烂之后,加水去渣淀粉,再加水成浆,倒入锅里,边烧火,边搅动,熟时为脂状,摊在案上或注入盆中,冷却即成。食时刀切或用“凉粉搂子”搂成细条,拌以调料食用。用豆粉、洋芋粉亦可制作凉粉。凉粉做成后,用漏勺漏入凉水盆中,冷却成小鱼状,俗称“凉粉鱼”,加上调料食之。

正宁·“手工臊子面”

细长面加工精细,是农村招待亲友的上等饭。一般选用优粉加淡盐或淡碱水调和,反复搓揉后,擀成薄薄的面张,折叠起来,用刀切细如棉线,长1米余入锅煮熟,加浇臊子汤者,称为“臊子面”;浇葱花酸汤者,称为“酸汤面”。制作臊子汤颇为讲究,先用大油炝好辣椒,后用肉丁、萝卜丁、豆腐丁、黄花菜节、木耳、葱花等,熟油爆炒,加各种佐料,加水成汤,再放入油泼辣子,颜色鲜红,又称红汤。有的还在汤中打入鸡蛋。细面条煮熟捞到碗中,浇臊子汤,浓香味鲜;若以油炝葱花、辣面,再加盐、醋或陈浆水做成酸辣汤浇细面条,浓香诱人,酸辣可口。此种面条以细长而富有筋力见功。

正宁·“黏面”

用当地粘糜子细粉发酵制作的一种粘糕,制作过程叫“发糕”。“发糕”关键是掌握火候,否则就发不出甜味来。吃的方法有两种:一是将蒸熟的热糕蘸蜂蜜食用,甜上加甜;二是待粘面稍凉后,搓成条状(炸时切片),或捏成饼状,冷却后存放。食时用清油煎炸,炸出的粘面色泽黄亮,抹上蜂蜜,软甜可口。

正宁“蒸鸡肉”味道浓厚,清溢远香刚出蒸笼的蒸鸡肉,色亮肉嫩,味香,让人馋涎欲滴。

正宁·“菜疙瘩”

正宁·“油糕”

取白细面发酵和好,以枣末、黑糖作馅,包成小圆球压扁,入油锅炸熟即食。

正宁·“巧娃娃”

一团白面,一双素手。大千世界在巧女们灵动的指尖下,展示的淋漓尽致,栩栩如生,伦换伦美。灵巧的手艺把生活的期许和愿景揉搓在指尖,做成了各种栩栩如生的娃娃馍,让人们感受到民间传统文化艺术的灵动和感染力!

正宁·“油炸果子”

用蛋清、大油、细面等揉和一起,捏成佛手、三角、耳骰等多种式样,着以姜黄,点染着色,油炸而成,色亮酥脆。

不论你是漫步正宁

还是遥望正宁

这唇齿留香的“热辣滚烫”值得一场亲身的奔赴

诚邀您在“福康正宁”开启一场寻味之旅......